En este artículo y en el siguiente pretendemos dar a conocer una serie de hallazgos realizados en nuestra costa, que dan prueba de la importancia que este lugar tuvo en el pasado para la economía de la isla.

Las salinas de la comarca, las más importantes de Canarias, representaban la principal industria del sur de la isla durante siglos. Una media de 30 barcos constituía habitualmente la flota pesquera isleña, que debían pasar obligatoriamente por la zona a cargar la sal necesaria para conservar el pescado. Las Salinas de Abajo, en la Tabaibita, se construyeron en 1537 y la navegación a esta costa en busca de la sal junto a la explotación de las salinas se estuvo realizando prácticamente de la misma manera hasta los años 60 del s. XX. Más de 400 años, de unas forma de vida de nuestros antepasados de Castillo del Romeral, hoy día totalmente desaparecidas.

Es por ello, debido a la frecuencia de barcos que recalan a esta costa, situada estratégicamente, el motivo por el que acuden piratas y corsarios, en busca de presas y botín, y de ahí la construcción de la Casa Fuerte de Santa Cruz del Romeral, en la que también combatieron nuestros antepasados.

Los restos descubiertos están relacionados con estos barcos pesqueros y los ataques piratas a los mismos y a la Casa Fuerte, algunos de los cuales tenemos documentados.

En esta primera parte publicamos una artículo de D. Sergio Olmo Canales, arqueólogo, profesor de Geografía e Historia y director de la carta arqueológica subacuática de Gran Canaria, que fue expuesto como ponencia en el XV Coloquio de Historia Canario-Americana en 2002 y esta publicado en http://www.coloquiosdehistoriacanarioamericana.es/. Las fotos y dibujos públicados corresponden también al mismo artículo.

Desde HCR, queremos agradecer la amabilidad que ha tenido el señor Olmo Canales para con nosotros al permitirnos publicar su artículo e imagenes en nuestro blog.

Debido a la longitud del trabajo, publicamos solo parte del mismo, y hacemos referencia al enlace en internet para aquellos lectores que deseen consultarlo en su totalidad. (pinchar aquí para consultar el artículo original).

Sergio Olmo Canales conoció de la existencia de los restos por dos pescadores de Castillo del Romeral Pablo Trujillo Guedes y Abián Santana Trujillo, que informaron de la ubicación de los mismos.

En la segunda parte daremos a conocer otros restos existentes, algunos de ellos también conocidos por los pescadores desde hace tiempo y otros inéditos de todo lo cual, daremos nuestra interpretación.

LA ARQUEOLOGÍA SUBMARINA EN CANARIAS: BALANCE DE LOS ÚLTIMOS HALLAZGOS EFECTUADOS EN LA COSTA SURESTE DE GRAN CANARIA.

SERGIO OLMO CANALES

.../...

REFERENCIAS HISTÓRICAS.

La importancia de este enclave terrestre ubicado en el Pago de Juan Grande, inhóspito en otros tiempos por la fuerza del viento dominante y la aridez de su suelo, estriba en la existencia de varias salinas agrupadas en un mismo espacio. La defensa de esta industria extractiva de posibles asaltantes y ataques piráticos provocó que en siglo XVII se levantara la fortaleza conocida como Casa-Fuerte de Santa Cruz del Romeral, planteándose ya en el siglo XVIII su ampliación y mejora.

En la actualidad ofrece un aspecto ruinoso y apenas quedan restos de la fábrica que allí se encontraba, desde que en el siglo XIX fuera abandonada definitivamente, cuando decayó el comercio de la sal que abastecía a los barcos de pesca que faenaban en el banco sahariano. El resultado final fue el paso de estas propiedades, a lo largo de la pasada centuria, a manos de señores que no se interesaron por su mantenimiento ni conservación.

Las Salinas del Romeral.

La referencia salinera más antigua en Gran Canaria se remonta al siglo XVI, según se deduce de la cartografía del ingeniero cremonés Leonardo Torriani, donde se señalan algunas salinas en la costa sureste de la isla, que bien pudieran ser las del Romeral, en el litoral de Juan Grande (L. Torriani, 1978).

Pero el verdadero desarrollo de la sal como industria se produciría, efectivamente, en esta zona de Gran Canaria; promovida por el Sr. D. Antonio Lorenzo de Bethencourt (1623-1696) que obtiene permiso real en 1667 para levantar a su costa la Casa-Fuerte de Santa Cruz del Romeral. Esta iniciativa venía motivada por la necesidad de proteger militarmente la industria salinera, establecida en un lugar muy aislado de las rutas de comunicación (A. Luengo y C. Marín, 1994).

En este sentido, hay que recordar que desde la incorporación de la isla a la Corona de Castilla, y hasta el siglo XIX, la única vía que recorría las comarcas meridionales partía de Las Palmas de Gran Canaria y terminaba en la villa de Agüimes, desde donde el comercio y transporte de la sal se realizaba en embarcación a otros puntos insulares como Arguineguín, Mogán o La Aldea de San Nicolás.

El municipio que tradicionalmente ha contado con mayor número de salinas, no ha sido otro que el de San Bartolomé de Tirajana, en sus pagos del Castillo del Romeral y del Matorral. Así, las construidas más al sur son las llamadas Salinas de Abajo (foto 2), por su situación meridional con respecto al núcleo poblacional del Castillo del Romeral (J. González Navarro, 1996). Junto a éste, existió un conjunto salinero que sufrió sucesivas ampliaciones y que fue vendido varias veces a diversos terratenientes locales.

La importancia de estas instalaciones radicaba en el uso de la sal como conservante en las salazones de pescado, cuya demanda era continua, debido a la inmejorable situación geográfica de Gran Canaria. El lugar elegido para su construcción fue la Punta de las Salinas, donde se piensa que ya existían algunos cocederos naturales en los que sin intervención humana y por evaporación-concentración se producía la precipitación. Este centro, que ha sido el más grande de la isla por el número de tajos y cocederos, con la crisis se fue arrendando parcelariamente, dando lugar a nuevos nombres, aunque genéricamente eran conocidas como las Salinas del Castillo del Romeral.

Según indica J. González Navarro (1996), el mercado de salazones de pescado es el factor que explica el auge de las salinas en los siglos XVII y XVIII, pues son una consecuencia directa de la demanda de sal que ejercen los barcos que pescaban en el área Canaria-Sahariana, incrementándose por ello la producción local, gracias a la privatización de las zonas potenciales del litoral.

Finalmente, a mediados del siglo XX la producción empieza a caer y la crisis amenaza al sector por la escasa demanda para la salazón; por lo que las salinas comienzan a ser una inversión no rentable y los propietarios las abandonan o las ceden a los trabajadores que las explotaban, tratando entonces de reorientarse hacia el mercado interno. En la actualidad se puede decir que están casi abandonadas por su escasa producción y rentabilidad.

Los últimos datos que se pueden recoger de la existencia de algún vestigio de la antigua salina los encontramos en el inventario histórico, arqueológico y etnográfico del litoral meridional de la isla de Gran Canaria.1

La Casa-Fuerte de Santa Cruz del Romeral.

Según ha podido recoger el investigador J. M. Pinto y de la Rosa (1996), las primeras descripciones que se relacionan con la fortaleza las encontramos gracias al Sr. D. Joseph de Arana,2 aunque igualmente encontramos relevantes noticias en los escritos del bachiller D. Isidoro Romero Ceballos,3 y en las interesantes descripciones que al respecto se encuentran recopiladas por M. Hermosilla (1799).4

Así, si nos remontamos al origen de la construcción de la Casa-Fuerte, tenemos que hacerlo hasta los momentos siguientes a la conquista de la isla, cuando el primer problema que se planteó tras la misma fue el de la defensa y fortificación del archipiélago, pues los conatos de invasión y ataques piráticos forzaron a las autoridades canarias a tomar medidas de precaución para efectuar dicha defensa, levantándose diversos torreones y fortalezas que se implantaron en puntos estratégicos (A. Rumeu de Armas, 1945-1950).

La primera de las circunstancias que hizo posible la construcción del Castillo sería la protección de la activa industria de la sal. A ella se le añadiría, por obvias razones, la inmediata protección de toda la zona sureste insular, hasta entonces abierta y desprotegida de las continuas incursiones enemigas. De esta forma, el sur de Gran Canaria desde Gando hasta Maspalomas, lugar donde acudían los corsarios habitualmente para hacer aguada, fue fortalecido de tal modo, que tanto las flotas de pesca y comercio, como la población canaria de ese litoral, pudieron considerarse más seguras.

Las obras se iniciaron en 1677 y quedaron finalizadas en pocos años, reconstruyéndose por completo hacia 1770; lo que hizo que la fortaleza quedase desde entonces dotada y con capacidad para alojar en ella hasta cien hombres. Posteriormente, en 1799, es destinado a Canarias para colaborar en sus fortificaciones el capitán de ingenieros D. Miguel Hermosilla y Vizcarrondo, quien redactó el Plan de defensa de la Isla de Canaria, proponiendo la fabricación de baterías con capacidad para cuatro o seis cañones, en diversos puertos de la isla.

Entre los siglos XVII y XVIII se van a acometer obras para la ampliación y construcción de nuevas salinas en el Castillo del Romeral por parte de aquellas familias más destacadas de la comarca (J. González Navarro, 1996). Pero como indica F. Bruquetas de Castro (1994), el fortín perdió su significado a principios del siglo XIX, si bien continuó como almacén de las salinas que la rodeaban hasta finales de la misma centuria. Sin embargo, ya en ese siglo queda en desuso convirtiéndose en residencia de recreo y, paulatinamente, la construcción termina desmantelándose.

En la actualidad la fábrica ha desaparecido casi por completo, conservándose únicamente los cimientos, como un vestigio del pasado glorioso del edificio.

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA.

Metodología.

La finalidad de esta investigación estaba encaminada tanto a la identificación como a la verificación de una serie de restos materiales hundidos, mediante la utilización de una metodología científica que pudiera adaptarse perfectamente al tipo de labores arqueológicas a desarrollar.

En un principio, y teniendo en cuenta la extensa superficie que ocupaba el área de estudio, se hacía inabarcable una prospección extensiva de todo este espacio. Por consiguiente, la exploración del fondo se efectuó a partir de la localización de los vestigios sumergidos, aplicándose desde ese momento un patrón de búsqueda basado en el remolcador de buceadores con planeadora. Los trazados se realizaron a través de sucesivos recorridos paralelos de ida y vuelta, que se vieron complementados por otros tantos diseñados sobre círculos concéntricos en los que, progresivamente, y según nos alejábamos del centro, el diámetro de los mismos se veía incrementado.

Como ya se ha señalado, los condicionantes más importantes que presenta la zona son el oleaje y las fuertes corrientes. De hecho, el dominio del mal tiempo generalizado en este tramo insular se impone durante la mayor parte del año, salvo en ocasiones puntuales y en los meses de verano y principio del otoño en que amaina considerablemente.

La base del trabajo tenía previsto comprender la localización y ubicación exacta de los hallazgos, para lo que se realizaron inmersiones sucesivas que pudieran proporcionar, además, toda la información necesaria para la identificación de aquellos, junto a su contexto, naturaleza, estado de conservación, tipología de los objetos, etc.

Sitios localizados.

Durante la intervención se identificaron un total de cuatro sitios, perfectamente individualizados sobre un fondo conformado por la plataforma costera-rocosa, en la que también se alternan los grandes cantos rodados de playa con bancos de arena dispersos.

El primero de ellos se ubicaba en la Playa del Tarajalillo, en las proximidades de la orilla, y frente al aeródromo de Gran Canaria (foto 2).

En este lugar se descubrió un cañón de grandes dimensiones que se encontraba muy concrecionado, quedando su fisonomía desdibujada en parte (foto 3). No obstante, y a pesar de su mal estado de conservación, podían apreciarse claramente algunos elementos del mismo, tales como la boca, el alma,5 los muñones6 y el cascabel.7 Su longitud aproximada alcanza los 240 cm y su anchura máxima unos 48 cm en la zona de los muñones, donde cada uno de ellos tiene casi 10 cm. El diámetro oscila entre los 20 cm de la boca y los 40 cm de la base; y el remate del cascabel es de 15 cm de alto y 30 cm de largo (lámina 1).

Esta pieza de artillería quedó bien documentada gracias a las fotografías que se obtuvieron, así como por el dibujo a escala que se realizó in situ sobre papel poliéster.

Desgraciadamente, al estar en la misma zona del rompiente y quedar saturada permanentemente de partículas de arena, se hace inviable la obtención de imágenes fotográficas de alta resolución.

En las inmediaciones se detectó la presencia de numerosos restos cerámicos, igualmente cubiertos por concreciones. Teniendo en cuenta que con antelación ya se habían recogido del sitio una gran cantidad de fragmentos por encontrarse en las proximidades de la costa y ser de fácil acceso, se decidió exhumar los restantes, ante el grave riesgo de deterioro y expolio que los mismos pudieran sufrir.8

La siguiente localización se realizó en la Playa de la Tabaibita, junto a la desembocadura de un barranquillo, a una distancia aproximada de la costa de unos 125 metros (foto 4).

Aquí se descubrió una pieza metálica de difícil adscripción tipológica, debido a su elevado grado de deterioro y a la acumulación de organismos marinos, pero semejante a una culebrina (foto 5). Presenta una longitud de unos 130 cm y una sección circular cuyo diámetro sobrepasa ligeramente los 10 cm. En la cercanía de uno de sus extremos cuenta con un pequeño apéndice desgastado, lo que nos impide conocer de manera certera su funcionalidad, aunque no habría que descartar la posibilidad que se tratase de uno de sus muñones.

Este elemento, que fue documentado fotográficamente, se vio complementado con la elaboración de un dibujo a escala en el que se puede apreciar claramente su diseño tipológico (lámina 2).

El tercero de los sitios, también estaba en la Playa de la Tabaibita, a una distancia aproximada de la costa de unos 250 metros (foto 4).

En este área se localizó un ancla metálica de grandes proporciones, que como en el resto de las piezas mencionadas, se hallaba recubierta por abundantes concreciones. De aspecto bastante antiguo, como luego veremos, presenta un relativo buen estado de conservación. Se encuentra conformado por una caña9 de casi 11 cm de grosor, que alcanza una longitud máxima de 200 cm desde la cruz10 hasta la cabeza, donde queda

rematado por un arganeo11 lateral de 30 cm de ancho. La base, que posee una anchura total de 105 cm, está forjada con dos brazos simétricos a la cruz dispuestos perpendicularmente al asta y rematados ambos por sendas uñas12 en forma de pico de loro, cuyos bordes tienen 25 cm y 30 cm, respectivamente. Por debajo de la cruz, el ancla resulta rematada por un apéndice macizo de unos 10 cm de alto (foto 6).

Obviamente, y al igual que en los casos anteriores, se procedió a la documentación gráfica y fotográfica de la pieza (lámina 3).

De las inmediaciones fueron exhumadas un par de pequeñas piezas de tipología indeterminada, acaso de metal, fosilizadas y recubiertas por una gran cantidad de restos marinos petrificados.

El último de los lugares se situaba frente a las piscinas artificiales del núcleo poblacional del Castillo del Romeral, a una distancia aproximada de la costa de unos 200 metros (foto 7).

Este sitio fue inspeccionado debido a que de la zona se habían recuperado numerosos fragmentos cerámicos, algunos de gran tamaño, que también fueron puestos en conocimiento y entregados al Servicio Insular de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria y más tarde depositados en las dependencias del Museo Canario en Las Palmas.

REPERTORIOS MATERIALES.

Piezas metálicas.

Tanto la descomposición, como los depósitos orgánicos que se forman sobre aquellos objetos de metal que están sumergidos durante un largo período de tiempo deterioran progresivamente las piezas, dotándolas de una pátina que impide apreciar cualquier tipo de marca que hubiera sido grabada en sus superficies. Lógicamente, este hecho es el que ha impedido la pervivencia de algún sello o cuña que, indudablemente, hubiera servido para localizar el lugar de origen de su fundición, u orientarnos sobre la época exacta a la que podrían pertenecer.

Tres son los elementos que se han identificado durante los trabajos de la intervención subacuática. En primer lugar, en el denominado como Sitio 1 se identificó un cañón, casi con toda seguridad de hierro fundido. Si bien es evidente que la gran cantidad de adherencias marinas de sus paredes impiden con exactitud la adscripción cronológica del mismo, no es menos cierto que por su tipología podemos relacionarlo con algunas baterías similares a las existentes durante los siglos XVI al XVIII.

Con respecto al segundo de los objetos localizados, parece tratarse de una pequeña pieza de artillería de corte defensivo fundida en hierro, a tenor del tamaño que la misma presenta. En este sentido, y aún siendo muy cautos en lo que a su identificación se refiere, no sería descabellado pensar en un artillado similar al de una culebrina13 o falconete.14 De cualquier forma, su mal estado de conservación impide fehacientemente su correcta adscripción, tanto tipológica como cronológica, pero teniendo en cuenta lo visto hasta ahora podríamos ubicarlo en el mismo arco temporal que el cañón.

El hallazgo de un ancla de gran tamaño se mostró, sin lugar a dudas, como un resto arqueológico muy interesante. Tal y como ya señalamos, a primera vista daba la sensación de tener un aspecto bastante antiguo, y gracias a su buena preservación pudimos efectuar un estudio comparativo con otras piezas semejantes. Efectivamente, parece tratarse de un ancla de cepo de tipo antigua, similar al ancla de Almirantazgo, donde el cepo de madera habría desaparecido debido al paso del tiempo y a la acción del

medio marino. Este elemento estaría conformado por dos lienzos fuertemente enzunchados y perpendiculares al plano de los brazos, con objeto de que no arrastrase y se agarrara mejor en el fondo. Aunque las anclas de esta clase observan poca variedad morfológica desde finales del siglo XIV hasta bien entrado el XVIII, lo cierto es que hemos podido documentar instrumentos de tipología muy parecida en navíos españoles del siglo XVI (E. Manera Regueyra et al., 1981), por lo que nos inclinamos hacia esta cronología para el objeto en cuestión.

Cerámicas.

El conjunto cerámico está compuesto por un total de 66 fragmentos, todos ellos exhumados del fondo del mar en los denominados Sitios 1 y 4. Como ya se ha comentado, la mayor parte de ellos fueron sacados del agua por aficionados, en un momento anterior a la ejecución de la prospección arqueológica; por lo que desgraciadamente no se aplicó ningún tipo de metodología científica ni, por supuesto, un ulterior tratamiento de las piezas. Ello incidiría en el estado de conservación de los mismos, pues además de las fosilizaciones marinas que presentaban y la saturación de sales solubles debido al largo periodo de inmersión, podrían haber recristalizado durante su secado brusco e incontrolado y, en definitiva, haber ocasionado diferentes daños como microfisuras internas o la pérdida de la capa superficial del vedrío.

Bien distinto es el panorama de los escasos restos recuperados durante la intervención; ya que aunque también estaban saturados de sales solubles e igualmente habían sufrido la acción marina y portaban incrustaciones de organismos que cubrían parcialmente las piezas, sí fueron sometidos a un proceso exhaustivo de primeros auxilios y posterior mantenimiento (R. Amitrano Bruno, 1992). Así, una vez extraídos se mantuvieron con su nivel de humedad hasta que se lavaron con agua dulce y cepillos suaves, eliminándose la máxima cantidad posible de concreciones adheridas en sus paredes. A continuación se mantuvieron durante dos semanas en un recipiente relleno por una disolución de agua de mar y agua dulce, donde el porcentaje de la salada fue reduciéndose paulatinamente, hasta quedar reemplazada por la dulce en su totalidad.

Tras su catalogación e inventariado puede afirmarse que las cerámicas están constituidas por dos repertorios, de una parte el integrado por las pastas bizcochadas, y de otra el de las lozas vidriadas. Por lo que respecta al primero, el más abundante, puede indicarse que son una serie de fragmentos, preferentemente atípicos de diversos tamaños, entre los cuales es posible que alguno pudiera haber estado vidriado, aunque razonablemente no se ha conservado.

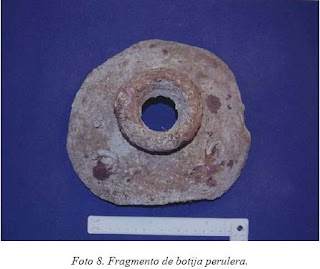

Tras su catalogación e inventariado puede afirmarse que las cerámicas están constituidas por dos repertorios, de una parte el integrado por las pastas bizcochadas, y de otra el de las lozas vidriadas. Por lo que respecta al primero, el más abundante, puede indicarse que son una serie de fragmentos, preferentemente atípicos de diversos tamaños, entre los cuales es posible que alguno pudiera haber estado vidriado, aunque razonablemente no se ha conservado.Dominan los restos con el interior acanalado, y también destacan unas cuantas formas donde se identifican claramente algunos elementos como la boca, gollete, o el fondo de vasijas globulares (foto 8).

Debido a la elevada fragmentación del material arqueológico es muy complicado conocer con exactitud cual era la composición de este conjunto, aunque puede señalarse la presencia de algunas producciones como cacerolas, y quizás orzas o cántaros. No obstante, parece ser que los mejor representados serían los recipientes del tipo de las botijas peruleras, cuyo tamaño, engrosamiento de las paredes y morfología “ovoide” las hacía ideales para el almacenamiento y transporte de líquidos en las travesías atlánticas desarrolladas entre los siglos XVI y XVIII15 (cf. J. M. Goggin, 1960; K. Deagan, 1987; F. Amores Carredano y N. Chisvert Jiménez, 1993; G. Escribano Cobo y A. Mederos

Martín, 1998; etc.).

La localización de cerámicas a torno y vidriadas en este área marítima no es un hecho aislado, dado que es de sobra conocido la presencia de piezas similares recuperadas de los alrededores, siendo buena prueba de ello algunos de los depósitos que integran los fondos arqueológicos del Museo Canario de Las Palmas.

VALORACIÓN.

Hasta aquí, lo que se puede reseñar de forma evidente sobre los hallazgos efectuados en las inmediaciones costeras del Castillo del Romeral. Como ya sabemos, el hecho de que estas costas sudorientales sean las menos abruptas de la isla, no es óbice para que se encuentren mal defendidas contra los embates del levante y del “tiempo de sur”. Estas condiciones impiden que los pecios u otros restos sumergidos se encuentren bien conservados, ya que las mareas y fuertes corrientes desmantelan estos elementos destruyendo su estructura; y cuando se encuentran en los fondos próximos a la orilla la dificultad de la prospección es extrema pues los restos están dispersos por un amplio sector, como ha ocurrido en éste caso (S. Olmo Canales, e. p.).

Por ello, aun cuando todos los vestigios podrían ubicarse en el mismo arco temporal, no puede afirmarse que estemos ante los restos procedentes de un único navío; pues hasta la fecha carecemos de datos contrastados sobre el naufragio de algún buque en estas aguas. Más al contrario, y sin descartar esa conjetura, también se podría pensar en acontecimientos bien diferenciados para articular una explicación sobre cada uno de los

objetos descubiertos, aunque nos inclinamos por la mayor verosimilitud de la primera hipótesis. De cualquier forma, la opinión más plausible acerca de este desastre naval no debe ser la del hundimiento de una embarcación, sino la que apunta a la pérdida parcial de la carga, ya sea de manera intencional o fortuita.

Desde este punto de vista, lo más probable es que la nave se escorase en exceso hacia la orilla, bien como consecuencia de una maniobra evasiva, bien por las malas condiciones meteorológicas reinantes, y entonces tuviera que deshacerse de elementos muy pesados para no quedar encallada en estos fondos tan poco profundos.

Es de suponer que este escenario se hubiera repetido en otras tantas ocasiones como resultado de la cercanía del complejo salinero y, posteriormente, de la fortificación de Santa Cruz del Romeral, lo que originaba una densa navegación de embarcaciones hacia los fondeaderos limítrofes.

Asimismo, mientras que la situación del ancla y la culebrina no ofrece dificultades para apoyar esta tesis, no puede decirse lo mismo del cañón, donde su exigua distancia a la playa sí genera alguna duda. En este sentido, sería bastante aceptable pensar que una pieza de artillería de semejante calibre no fuera abandonada a su suerte en el fondo y que, consecuentemente, se intentara su rescate por todos los medios posibles, de ahí su cercanía; aunque, obviamente, al final se fracasara en dicha empresa. Actuaciones como ésta no serían del todo extrañas, pues en numerosos documentos ha quedado ampliamente registrado la recuperación y reutilización de piezas navales durante época moderna.

La posibilidad, por otra parte perfectamente contrastada, de que existan más yacimientos subacuáticos localizados a lo largo de esta costa tan azarosa, pone de manifiesto la gran relevancia arqueológica del litoral grancanario en general (S. Olmo Canales y J. I. Sáenz Sagasti, 1998; G. Escribano Cobo, A. Mederos Martín y D. Chinea García, 1999).

Sin embargo, tradicionalmente en el archipiélago canario no ha habido un desarrollo continuo en lo que a trabajos subacuáticos se refiere, más aún si los comparamos con los efectuados en otros campos de la arqueología, tanto de investigación como de gestión.

Así, no deja de resultar sorprendente que en un territorio insular como es el nuestro, este tipo de intervenciones carezcan de una frecuencia sistemática, que no se circunscriba exclusivamente al descubrimiento casual. Esto ha limitado la investigación arqueológica submarina, que en ocasiones se ha visto muy condicionada, como en el caso de aquellos yacimientos que ofrecen escasos materiales al estar compuestos por piezas aisladas, prácticamente carentes de contexto arqueológico.

Finalmente, no puede dejar de señalarse que la ausencia de un control riguroso sobre esta clase de yacimientos ha conducido a algunas personas y grupos a perpetrar un daño irreparable en el patrimonio submarino de la comunidad autónoma canaria. De hecho, sólo una mínima parte del expolio cometido sobre este tipo de restos es susceptible de ser detectado, salvo cuando ya se ha producido. Por tanto, hay que tener presente que si bien esta actividad expoliadora es suficientemente conocida desde hace varias décadas, no es menos cierto que en los últimos años se ha visto especialmente afectada como consecuencia de la utilización de nuevos métodos y técnicas más exhaustivas en la detección de aquellos objetos que reposan en el fondo marino (S. Olmo Canales, 2002a).

En suma, el patrimonio arqueológico que se encuentra sumergido no está libre de una amenaza de destrucción, como así ha podido constatarse, pues, al contrario, su supervivencia cada vez se hace más difícil, debido a la presión a la que se halla sometido.

AGRADECIMIENTOS.

A D. Francisco M. Mireles Betancor, licenciado en Geografía e Historia, por su inestimable ayuda en el apartado documental del presente trabajo.

A D. Ofelio Ranz López, submarinista, por su colaboración durante las inmersiones submarinas, y en especial por la documentación fotográfica realizada.

A los Sres. D. Pablo Trujillo Guedes y D. Abián Santana Trujillo, vecinos del Castillo del Romeral,

por los servicios prestados, sin cuya ayuda no hubiera sido posible la localización exacta de los restos sumergidos.

.../...

NOTAS.

1 En la ficha E35 del inventario realizado durante mayo de 2001 por Arqueocanaria S. L. se recoge la siguiente descripción entre la Punta de Gando y la Punta de La Aldea: “Construcción de piedra y cal, con cubierta a dos aguas, con numerosas modificaciones modernas, totalmente rodeada de nuevas construcciones. Por su tipología constructiva y su emplazamiento puede corresponderse con una de las dependencias del desaparecido Castillo de Santa Cruz del Romeral que fueron destinadas por último a dependencias de las igualmente desaparecidas salinas de Las Casillas y La Caleta. Éstas últimas estaban ubicadas en lo que hoy son las piscinas naturales y el muelle pesquero respectivamente” (V. Barroso y C. Marrero, dir., 2001).

2 En una relación detalla que “(...) En la costa de Maspaloma situada á la banda del Sur de la isla a 7 legs. de la ciudad, ay una casa Fuerte llamada Sta. Cruz del Romeral, propia de D. Antonio de la Rocha Coron(l) del Rexim(to) de Milicias de Telde esta casa Fuerte está situada á 210 var(s) de la mar y domina sus orillas su figura es casi un cuadrado tiene una Batería rectángula que se eleva mas que el resto de la casa capaz de 6 cañones acia el mar, 2 a un costado y uno al otro, y por el lado que sigue la casa tiene dos troneras para otros tantos cañones en los dos ángulos del Frente el mar tiene dos garitas circulares, todas sobre dhas fortific(s) las contemplo inutiles para defender las Plaias en que estas situadas pero todas ellas necesitan de una composición grande” (Archivo de Acialcázar- AA: “Relación de las Fortca(s) de las siete Yslas Canarias en que se manifiestan su situación y figura en 1775”, firmado en Sta. Cruz de Tenerife a 11 de agosto de 1775 por D. Joseph de Arana”).

3 En sus documentos queda recogido que “(...) en Juan Grande, hay una ermita de Nuestra Señora de Guadalupe, que se hizo en 1747 y de la que es Patrono el Conde Vega Grande. De esta ermita al mar, hay un cuarto de legua, y en su ribera hay un castillo propio de la Casa Rocha, y entre él y la mar, unas Salinas: su construcción es antigua, cuadrilonga y da su frente más ancho al mar, con 7 cañones, 2 garitas, dos resguardos para utensilios del uso de artillería y para abrigo también del centinela. Debajo de su explanada corre dos órdenes de Salas, y debajo de ellas, otros tantos almacenes para pertrechos y para la sal, y en las primeras están comprendidas la Sala de Armas, Oratorio y otras piezas muy cómodas para vivir en él, á un lado está la cocina. Un muro y varias

Salas terreras sueltas viene á formar un gran patio cuadrado e medio del cual se estaba haciendo un algibe: la puerta principal está en este patio y tiene una estacada en medio círculo con dos puertas” (Archivo de Acialcázar-AA: Diario y Relación de los Viajes dados por el Bachiller Don Isidoro Romero Ceballos).

4 En ellas se señala que: “... En la costa de Tirajana ó de las Salinas, al medio de una gran Playa de Mar limpia, apta para desembarco y con una gran llanura á la espalda para acampar, está construida la Fortaleza expresada, que consiste en un quadrado de 41 varas de lado y 8 de altura, y en la porción que mira al Mar y está la Batería se halla dividida en dos pisos, siendo el Techo del último una Batería de 10 Cañones, y en los inferiores donde están los Alojamientos, Almazenes y demás Oficinas necesarias, con una muy buena Plaza interior y Cisterna para uso del Fuerte, cuya Puerta está también fortificada con un Tambor y Estacada, y todo reparado de nuevo. De suerte que se pueden alojar con comodidad en ella 200 hombres, con todo lo correspondiente á executar una

honrrosa defensa...”.

5 En las piezas de artillería y en toda arma de fuego, en general, el hueco del cañón.

6 Soportes laterales que sustentan la batería a la cureña (armazón colocado sobre ruedas o correderas en la cual se monta el cañón).

7 En terminología naval, remate macizo situado en la parte posterior del cañón.

8 Estos restos fueron dados a conocer al Servicio Insular de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria y, posteriormente, depositados en las dependencias del Museo Canario, en Las Palmas de Gran Canaria.

9 Denominada también asta, es la parte longitudinal que se extiende desde la cabeza o extremo proximal hasta la cruz.

10 Zona de intersección entre la caña o asta y las extremidades o brazos laterales del ancla.

11 Argolla o grillete situado en el extremo de la cabeza, por donde se pasaba la cuerda o cadena que unía el ancla a la cubierta o la borda del castillo.

12 Cada una de las extremidades de los brazos del ancla, que forman un ángulo agudo denominado pico de loro o de papagayo; cuya parte plana se llama mapa y los bordes pestaña y orejeta.

13 Pieza antigua de artillería, larga y de poco calibre.

14 Especie de culebrina que arrojaba balas de hasta kilo y medio de peso.

15 La gran variabilidad de tipos que presentan estas cerámicas, en lo que a su clasificación se refiere, no siempre parece responder a factores cronológicos, sino más bien a la especialización y consiguiente diferencia que existía entre los distintos talleres que las fabricaban, por lo que su correcta vinculación a un espacio de tiempo preciso nunca es fácil.